Les batteries "plomb-acide"

|

GASTON PLANTE Physicien 1834 - 1889 inventeur de la batterie d'accumulateur rechargeable en 1859 Image de gauche. CAMILLE ALPHONSE

FAURE |

|

Assistant d’Edmond Bequerel à tout juste 20 ans,

Gaston Planté se

passionne pour l’étude des phénomènes électriques. Ses talents

d’expérimentateur lui permettent d’inventer le premier accumulateur

électrique rechargeable en 1859 . Modeste et désintéressé, il ne déposa jamais de

brevet pour son invention, et refusa toute sa vie les honneurs de

l’Académie des Sciences. Préférant se consacrer pleinement à son travail

de laboratoire.

Gaston Planté avait acquis une grande renommée en 1854

mais dans un domaine autre que l'électricité, il avait découvert le

premier fossile d'un oiseau non volant ayant vécu il y a environ 50

millions d'années. Son squelette a été complètement reconstitué en

1881 il a été nommé Gastonis Parisianis en son honneur.

Planté, passionné d'électricité a poursuivi ses

expériences en réalisant notamment une machine générant des

tensions pouvant atteindre 100 000 volts afin d'étudier les décharges

électriques dans l'air. Le principe était de charger en parallèle une

grande quantité de condensateurs puis de les mettre en série.

(

extrait du site du CNAM et de Wikipédia)

Cette

technique est employée de nos jours en électronique pour réaliser des

élévateurs de tension en courant continu.

Camille Alphonse Faure 1840 - 1898 est un ingénieur chimiste français qui en 1881 a, de façon significative, amélioré le design de la batterie inventée par Planté 1859. Les améliorations de Faure ont beaucoup augmenté la capacité de la batterie et ont mené directement à sa fabrication sur une échelle industrielle.

En 1880, Faure fit breveter une méthode pour enrober les plaques de plomb avec une pâte faite de plomb oxydé, d'acide sulfurique et d'eau. Les plaques étaient ensuite séchées et doucement réchauffées dans une atmosphère humide. Lors du séchage la pâte se changeait en une mixture de sulfates de plomb, qui adhérait à la plaque de plomb

(Extrait de Wikipedia)

Ces inventions vont donner rapidement naissance aux véhicules électriques qui seront détrônés plus tard par les moteurs thermiques

|

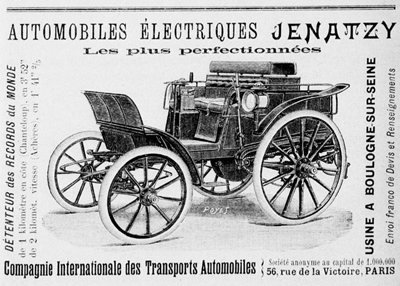

L'image de gauche montre la publicité de

la voiture électrique produite par Jenatzy . En

vertical sur la partie gauche on peut lire qu'elle détient les

records du monde: Les postes parisiennes vont s'équiper de voitures électriques en 1904 |

|

L'accumulateur rechargeable Nickel Cadmium

C'est une des premières alternatives technologiques aux batteries au Plomb. Il a fallu attendre les années 50-60 pour que l'amélioration des techniques permette la vulgarisation de la batterie Nickel-Cadmium. Batterie sans entretien (enveloppe scellée) et présentant une capacité supérieure à celle des batteries au plomb (+50%), elle a aussi une durée de vie (nombre de cycles) plus grande. Le cadmium est catalogué comme "cancérogène certain" notamment pour les voies respiratoires il est suspecté dans le cancer des reins et la prostate. Son utilisation grand public est aujourd'hui bannie à cause de sa toxicité. Ce type d'accumulateur présente en outre un inconvénient "l'effet mémoire"qui oblige à décharger la batterie complètement avant de la recharger . Le point décharge complète est difficile à détecter car une utilisation passé ce seuil peut endommager l'accumulateur.

L'accumulateur Nickel métal hydrure

Ce n'est qu'au début des années 90 qu'apparaît la

batterie Nickel-Métal-Hydrure. Non toxique et présentant des capacités

de stockage encore améliorées (+100% par rapport au plomb), elle

s'impose rapidement et est encore présente dans de nombreuses

applications professionnelles et grand public.

La technologie Ni-MH a été développée principalement pour améliorer 3

aspects par rapport au Ni-CD: augmenter la capacité de stockage,

supprimer l'effet de mémoire et être plus écologique. En 2005 sont

apparues les batteries Ni-MH à faible auto décharge . Commercialisées

déjà chargées elles peuvent conserver 75 à 80% de leur charge au bout

d'un an de stockage à 20 °c

La batterie Ni-MH bien que moins performante que la batterie au

lithium (voir ci dessous) présente l'avantage de supporter des courants

de charge importants et d'être plus stable en cas de surchauffe. Elles

sont utilisées notamment dans les véhicules hybrides Toyota et Honda.

Accumulateurs au lithium

Le lithium est un corps de la première colonne du tableau de

Mendeleïev , les métaux alcalins. Le lithium métallique comme le sodium et

le potassium réagit violemment avec l'eau il doit être conservé immergé dans

de l'huile.

Son emploi dans les accumulateurs rechargeables doit donc tenir

compte de cette dangerosité. On doit l'emploi du lithium dans les

accumulateurs à trois chercheurs qui ont obtenu le prix Nobel en 2019.

Stanley Whittingham né en 1941,

John Bannister Goodenough né en 1922,

Akira Yochino né en 1948

|

Stanley Whittingham né en

1941 à Nottingham |

|

John B Goodenought né en

1922 à Iéna en Allemagne |

|

Akira Yoshino Né en 1948 à

Suita au Japon |

Il existe trois sortes principales d'accumulateurs lithium

- l'accumulateur lithium métal,

où l'électrode négative est composée de lithium métallique (matériau

qui pose des problèmes de sécurité) . La batterie lithium

métal est fabriquée principalement par le groupe Bolloré (c'est la batterie

des voitures en location Bluecar) A l'origine ce groupe était spécialisé

dans le papier à cigarette ce qui lui a donné une grande expertise dans la

réalisation de films minces. Elle est composée d'un empilement de 4 couches,

un feuillard de lithium, un électrolyte solide polymère, une cathode, un

autre feuillard métallique collecteur de courant. D'une grande sûreté de

fonctionnement elle supporte des températures de -20 à +160°c. Cependant

elle présente l'inconvénient, du fait de la faible conductivité de

l'électrolyte polymère, de nécessiter une température intérieure de

+70°c. Ceci évidemment suppose que, pour entretenir la température de

la batterie lorsqu'elle n'est pas connectée à son chargeur, une consommation

qui décharge. Les études actuelles

visent à permettre un fonctionnement à une température de 40°c.

Des associations de ce type d'accumulateur sont proposées également pour

palier l'intermittence de la production d'énergie des sources comme l'éolien

ou le solaire une formule de 250 kWh ou de 400 kWh pèse respectivement

2 et 3 tonnes. Ce type d'utilisation pourrait offrir une deuxième vie aux

accumulateurs. En effet lorsque la batterie d'un véhicule électrique perd de

ses performances il en découle une réduction de son autonomie, ce qui peut

être rédhibitoire. Ces accumulateurs rendus moins performants mais encore

viables pourraient alors être utilisés pour compenser l'intermittence dans

le solaire ou l'éolien.

-

les accumulateurs lithium - ion où le lithium reste à l'état ionique grâce à l'utilisation d'un

composé d'insertion aussi bien à l'électrode négative (généralement

en graphite)

qu'à l'électrode positive (dioxyde de cobalt, manganèse, phosphate

de fer) ;

-

les accumulateurs lithium-ion-polymère sont

une variante et une alternative aux accumulateurs lithium-ion. Ils

délivrent un peu moins d'énergie, mais sont beaucoup plus sûrs.

Contrairement aux autres accumulateurs, les accumulateurs lithium-ion ne sont pas liés à un couple électrochimique. Tout matériau pouvant accueillir en son sein des ions lithium peut être à la base d'un accumulateur lithium-ion. Ceci explique la profusion de variantes existantes, face à la constance observée avec les autres couples. Il est donc délicat de tirer des règles générales à propos de ce type d'accumulateur, les marchés de fort volume (électronique nomade) et de fortes énergies (automobile, aéronautique, ) n'ayant pas les mêmes besoins en termes de durée de vie, de coût ou de puissance.

La pile à combustible à hydrogène

Ce n'est pas un accumulateur rechargeable mais, avec les accumulateurs Lithium-ion nous entrons dans le domaine du véhicule électrique or, actuellement on parle beaucoup de l'hydrogène dans les véhicules.

L'emploi de hydrogène répond à la nécessité du véhicule

propre non polluant.

En effet, la pile à combustible dans laquelle la production d'énergie

électrique est réalisée au cours de la recombinaison de l'hydrogène et de

l'oxygène ne produit que de l'électricité, de la chaleur et de l'eau.

Cependant,la molécule d'hydrogène est de très petite dimension et

l'hydrogène est stocké à très haute pression plusieurs centaines de bar. Une

fuite peut survenir, il est impératif alors d'empêcher l'accumulation de

l'hydrogène qui sous l'effet d'une étincelle pourrait réagir très violemment

avec l'oxygène de l'air. Dans un véhicule des capteurs capables de détecter

une présence d' hydrogène doivent en cas de présence de celui-ci fermer une

électrovanne et enclencher une ventilation. Qu'en serait-il en cas de

collision ou de vétusté du véhicule?

Si ces règles sont respectées il est possible d'envisager un véhicule à

hydrogène. Cependant si ces règles peuvent être respectées dans des bus ou

des bateaux dont la maintenance est permanente et assurée par des

professionnels compétents , il est plus douteux que ce système puisse être

utilisé par "monsieur tout le monde" .

Exemple: Dans un laboratoire qui utilise de l'hydrogène, les installations

qui par nature sont appelées a être modifiées périodiquement, il est

habituel de disposer près de la bouteille d'hydrogène d'une petite flamme

chargée de brûler l'hydrogène au fur et à mesure de son échappement de façon

à éviter une accumulation de ce gaz et ainsi éviter une explosion.

https://www.h2-mobile.fr/dossiers/fonctionnement-voiture-hydrogene-comment-ca-marche/

Le train aussi peut être un véhicule à l'hydrogène

Le groupe Alstom a lancé en septembre 2018 en Basse-Saxe (Allemagne) le

premier train à hydrogène du monde, destiné à remplacer des locomotives

diesel. Il est équipé de piles à combustible qui transforment en électricité

de l’hydrogène stocké sur le toit. Le train abrite aussi des batteries

lithium-ion pour stocker l'énergie récupérée pendant le freinage.

https://www.planete-energies.com/fr/medias/videos/allemagne-bord-du-premier-train-hydrogene

La pile à combustible utilisant l’hydrogène contient

deux électrodes :

l'anode (reliée au pôle positif) contient de l'hydrogène ;

la cathode (reliée au pôle négatif) contient de l'oxygène ;

Entre les deux, se trouve un électrolyte, un corps solide ou liquide capable

de contrôler le passage des électrons .

Il s'agit le plus souvent d'un polymère contenant du platine.

Dans l'anode, les molécules d'hydrogène se dissocient : les ions diffusent

dans l'électrolyte, alors que les électrons sont contraints de circuler dans

un circuit externe, ce qui crée un courant électrique continu.

Dans la cathode, les électrons provenant du circuit électrique, les ions

H et

l'oxygène se combinent pour former de l'eau et de la chaleur qui

peut être récupérée.Au final, avec de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre, la pile à

combustible produit de l'électricité et de la chaleur. Le seul produit de sa

combustion est la vapeur d'eau.

https://www.planete-energies.com/fr/

Deux grandes filières:

De nombreuses technologies existent en matière de piles à combustible ,

mais deux filières principales ont d’ores et déjà trouvé de nombreuses

applications industrielles : les piles PEM, à membrane, et les piles SOFC, à

oxyde solide

la pile à membrane échangeuse de protons (PEMFC,

Proton Exchange Membrane Fuel Cell) est compacte et travaille à basse

température (80 °C), avec un électrolyte en polymère. Elle fournit

essentiellement de l’électricité, avec des rendements moyens entre 40 et

60 %. C’est un peu la pile « tous terrains », utilisable en mode

portatif ou en mode stationnaire. Elle fait encore l’objet de nombreuses

études, notamment pour diminuer son coût. Celui-ci est dû notamment à

l’utilisation de platine pour l’anode et la cathode. C’est la seule qui

convienne pour un usage dans les transports. Elle peut aussi être

utilisée pour le stationnaire de « niche », comme l’alimentation de

sites isolés ou la génération électrique de secours.

la pile à oxyde solide (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) constitue une

technologie bien adaptée à la cogénération (électricité

+ chaleur). Elle a pour électrolyte un oxyde double de zirconium et

d'yttrium. Sa température de fonctionnement, de 800 °C, permet

d'utiliser n'importe quel combustible contenant de l'hydrogène, grâce à

des procédés de reformage interne, ce qui affranchit de la nécessité

d’utiliser de l’hydrogène pur et permet d’employer notamment le gaz

naturel du réseau. Elle a un très bon rendement électrique -entre 40 et

70 %- ainsi qu’un très bon rendement thermique. La chaleur qu’elle

produit est en partie réutilisée pour le fonctionnement de la pile et la

chaleur résiduelle, qui est à haute température, peut être facilement

récupérée. Très lourde, sensible aux vibrations et supportant mal les

arrêts fréquents, la pile SOFC est destinée à des utilisations

stationnaires (unité de production électrique pour logements collectifs

par exemple).

Texte sur les piles à combustible extrait du site ;

https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/les-differents-types-de-pile-combustible

|