|

L'organisation des Réseaux.

Comme vous pouvez le constater, les Réseaux sont des éléments complexes, faisant appel à une technique importante, souvenons nous qu'il n'y a pas 2 Réseaux identiques, on en trouve donc une quantité impressionnante, avec chacun un domaine de prédilection, d'où la définition de plusieurs niveaux de spécification sous forme d’une pyramide nommé CIM.

Cette jolie représentation est en train de voler en éclat du fait de l'utilisation de plus en plus répandue d'internet. Un grand nombre d'industriels ayant réduit à cet égard, de façon drastique, la diversité de leur offre Réseau. De plus en plus, le lot commun est devenu Ethernet + TCP/IP, la pyramide se limitant alors à 2 couches. Une couche supérieure (Ethernet +TCP/IP) puis au dessous des Réseaux de capteurs.

Pyramide CIM(*)

Toutefois, dans un effort collectif de normalisation, on a définit la norme OSI (OPEN SYSTEM INTERCONNECTION). Cette norme, basée sur un découpage fonctionnel des éléments d'un Réseau, définit 7 couches caractérisant chacune un niveau de programmation ou de câblage.

La norme OSI.

Commencé en 1977 et acceptée en 1978, la norme ISO définit 7 niveaux de spécification présentés chacun comme une couche superposée à la précédente.

Les 7 couches de la norme OSI.

On utilise généralement des analogies épistolaires pour présenter cette notion de couches, aussi sacrifions à la tradition et imaginons donc, qu'on souhaite envoyer une lettre d'embauche. Presque à son insu, autour de l'information à transmettre, on définit un ensemble de paramètres qui permette un acheminement des données, de nous, vers un responsable. Procédons par étape.

· On rédige la lettre (application). · On place un entête pour que le destinataire nous reconnaisse (présentation). · Une fois la lettre rédigée, on la glisse dans une enveloppe (physique). · Puis on indique sur le recto l'adresse du destinataire (transport). · On timbre (session). · On dépose l'enveloppe dans une boite à lettres (Réseau). · Elle est transmise de façon transparente à son destinataire (liaison).

Voilà en 7 lignes, j'ai définit le principe de tous les Réseaux, on part d'une application (ce que l'on souhaite transmettre), on rajoute une présentation, etc. et à la fin, le message est transmis. On comprend donc qu'il a fallu greffer, autour du texte, un ensemble d'éléments qui pour nous représentent peu d'information, mais qui permettent au courrier d'atteindre sa cible. On a donc déposé des couches successives d'information. D'où l'idée d'une définition de ces ajouts sous forme de couches.

Mais la notion de couche cache un double sens :

· Une couche assure une base stable, elle permet une communication correcte entre le niveau inférieur et le niveau supérieur (un peu comme les briques dans un mur, où il faut pouvoir s'appuyer sur les briques déjà posées). On trouve alors comme règle de dialogue, la possibilité de communiquer avec les niveaux adjacents (dialogue vertical). On nomme cette fonction le service.

· L'autre notion est liée à l'utilisation de la couche, c'est à dire la cohérence avec la couche de même niveau de la machine avec laquelle on communique. Pour reprendre nos analogies maçonnes, c'est la cohérence entre 2 briques côte à côte sur une même rangée. Si l'une est plus grande que l'autre, on risque des surprises. On trouve alors comme règle de dialogue la possibilité de communiquer avec une couche de même niveau (dialogue horizontal). On nomme cette fonction le protocole. La couche Physique (couche 1).La couche physique représente le plus bas niveau de spécification, elle définit les spécifications électriques et mécaniques d'un Réseau. On définit ainsi le type de connexion (full duplex, half duplex ou simplex), le type de liaison (série ou parallèle), le média (liaison hertzienne, câble coaxial, paire torsadée, etc.).

La couche de liaison (couche 2).La couche de liaison permet de gérer l'accès à la ligne et le transfert d'information entre 2 machines adjacentes. Elle gère les processus de connexion et de déconnexion, elle détecte les erreurs, gère l'adressage et défini le formalisme de la trame pour l'adapter au support physique. On y trouve 2 sous-couches très importantes la sous-couche MAC (Médium Access Control) qui permet de gérer l'accès au Réseau, gérer les conflits ou les éviter et la sous-couche LLC (Logic Link Control) qui s'occupe du service avec les couches supérieures.

La couche Réseau (couche 3).La couche de Réseau permet de réaliser le routage de l'information d'un Réseau vers un autre ou même au travers d'un ensemble de Réseau.

La couche de transport (couche 4).La couche de transport est utilisée pour contrôler le flux des données dans un Réseau. Elle gère le contrôle des erreurs de transmission et la fiabilité de la liaison.

La couche de session (couche 5).La couche de session a pour fonction de mettre en relation les services disponibles dans les 2 machines, en permettant ainsi de rendre transparent les couches inférieures du Réseau.

La couche de présentation (couche 6).La couche de présentation gère la présentation des données de façon syntaxique (grammaticale). Elle permet entre autre le codage et le décodage de l'information (confidentialité ou compression). Son rôle est en fait de rendre compatibles des machines hétérogènes (par exemple, dialogue entre un MAC et un PC). La couche d'application (couche 7).La couche d'application est la couche supérieure du Réseau. Elle englobe l'intégralité des applications que va utiliser le Réseau. C'est en général cette couche que l'utilisateur aura comme interface. On distingue 2 types d'applications : les applications en mode connectées (où la connexion doit être maintenue) et les applications en mode non connectées (où la connexion est intermittente, comme par exemple INTERNET ou le courrier électronique).

On utilise souvent pour les couches 1, 2 et 3 le surnom de couches basse (utilisant l'informatique industrielle) par oppositions aux autres nommées couches hautes.

La définition des couches OSI d'un Réseau au sens global, nous amène à étudier l'influence de ces couches dans nos applications. Par exemple, l'utilisation du bus IEEE 488 sous-entend que les couches 1, 2 et 7 sont utilisées. Ce qui veut dire que les couches 3, 4, 5 et 6 sont inexistantes.

Ce point est extrêmement important puisqu'il permet de dire que si la "modélisation" OSI permet de définir tous les Réseaux, en aucun cas, les Réseaux ne sont contraints d'utiliser l'ensemble des 7 couches du modèle OSI. L'encapsulation des données.

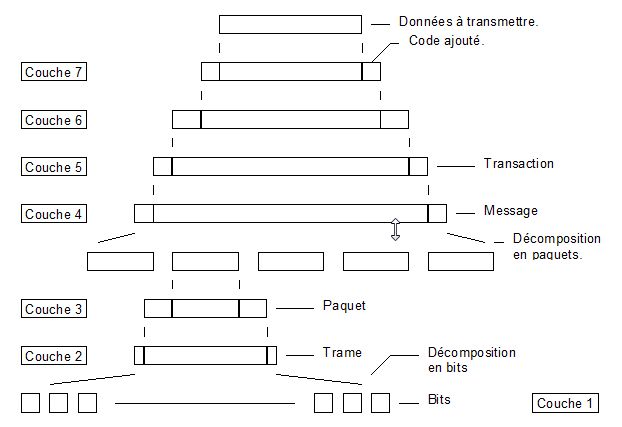

Le phénomène de couches n'est pas seulement théorique, il a une représentation au niveau physique, on appelle ce phénomène l'encapsulation. L'encapsulation c'est l'ajout, couche par couche, de données en plus de celles fournies par la couche supérieure pour autoriser un décodage correct de l'information.

Trames et paquets.

Les termes de trames et de paquets représentent des éléments très importants dans les transmissions. Reprenons l'exemple du courrier, on a vu que sur le texte à transmettre, on a ajouté des paramètres supplémentaires tels que l'adresse du destinataire, l'adresse de l'expéditeur, etc. Dans la réalité électronique des Réseaux, on retrouve à peu près la même chose, si le texte représente n bits, il faut y adjoindre des termes supplémentaires pour que la transmission s'effectue.

Principe de la trame élémentaire.

Une trame représente la plus petite unité compréhensible par un Réseau, c'est à dire le minimum de bits pour que le message puisse être transmis. Analysons donc comment sont fabriquées les trames dans les Réseaux. Si on se base toujours sur notre exemple, on se rend compte que notre message peut se résumer à :

Malheureusement, cette trame élémentaire est trop simple pour les Réseaux actuels. En effet, si le message n'est pas de longueur constante, on risque fort de ne pas savoir où il s'arrête et où démarre le suivant. On rajoute donc un champ supplémentaire pour définir la taille du texte. Mais cela risque de ne pas suffire, il faut aussi être sûr que chaque machine lisant le message comprenne que si dans le texte du message, elle trouve son adresse, il ne s'agit que d'une coïncidence. Aussi, on ajoute en général un code en début de trame permettant d'en repérer le début, on appelle ce code le marqueur. On y ajoutera aussi un champ pour le contrôle d'erreur. Ce qui donne :

Principe du paquet.

On a vu au chapitre précédent que sur un texte à transmettre, viennent se greffer des éléments. Mais souvent, les trames ont un format limité, pour permettre aux autres de parler (limite supérieure) ou pour des raisons technologiques que nous aborderons plus loin (limite inférieure).

Si dans le cas de la limitation inférieure, on résout en général le problème en ajoutant des caractères sans signification, dans le cas de la limite supérieure, on doit souvent découper le texte en morceaux, d'un format restreint, permettant ainsi un transfert dans les normes, ce découpage, c'est la mise en paquet et les extraits du message sont alors nommés paquets (pour certains Réseaux, on parle de datagrammes).

La pyramide OSI a donc un défaut : augmenter grandement la taille de l'information à transmettre. Cependant, elle a l'avantage de fournir, sans erreur et de façon compréhensible, les données, ce qui est la moindre des choses.

|