Le médium.

Le médium est la liaison physique entre les machines, c'est donc un aspect technologique des Réseaux que l'on va aborder ici.

Il existe une grande variété de média pour une information, on trouve par exemple, les liaisons par câble que nous verrons plus loin, mais aussi, des liaisons hertziennes, infrarouges, ultrasons, etc. Par exemple, le bus de terrain utilisé par EUROCOPTER pour tester l'hélicoptère TIGRE utilise pour une raison évidente une liaison hertzienne pour communiquer avec les capteurs placés sur les rotors.

Toutefois, il faut en convenir, c'est essentiellement par des liaisons filaires que s'établit la communication

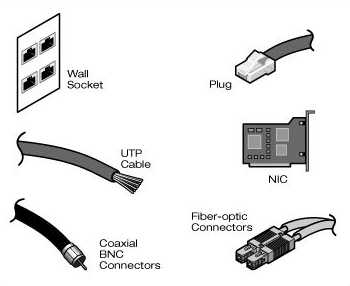

Il n'y a de nos jours plus que 2 types de liaison filaire, d'une part, les paires torsadées, d'autre part, les fibres optiques.

On utilise généralement une paire torsadée pour réaliser des Réseaux de petite taille (dans un immeuble). En effet, il est souvent plus simple d'accepter un certain taux d'erreur que d'utiliser des médias à coût élevé.

On peu remarquer que les liaisons coaxiales sont en voie de disparition eut égard à leurs rapport coût - performance qui les rend prohibitives vis à vis de la fibre optique.

Remarque sur les vitesses de propagation

La vitesse de

propagation dans une ligne électrique en cuivre est globalement de l’ordre de

220 000 Km/s, cela correspond à la formule :

C'est cette

même formule, transformée en

On constatera donc que l'information se propage plus vite dans le cuivre que dans la fibre optique.

Les paires Torsadées.

L'utilisation du nom générique "paire torsadée" ne cache pas une uniformité des qualités, on les classe selon 3 normes cumulatives : La norme pour les fréquences. On parle ici

de catégorie de paire torsadée, il existe 7 (ou 8 catégories) de liaison en

paire torsadée.

Les catégories 3 à 6 valent aussi pour la connectique utilisée. La norme par section de conducteur.Cette norme est plus connue sous le nom de AWG (American Wire Gauge), elle donne à partir d'un nombre le diamètre du conducteur mais aussi sa résistance linéique. Tout du moins c'est ce qui était à l'origine prévu, malheureusement il semble qu'il y ai eu quelques divergences. Toutefois, on peut donner à partir de la référence AWG la section et la résistivité d'une ligne :

Cette norme qui, à l'origine était utilisée pour les cordes de guitare (monter d'un ton revient à prendre une corde en AWG+1), est désormais dédiée aux câbles électrique. Il existe de très nombreux tableaux (pas tous très cohérents) pour éviter de fastidieux calculs…

La norme pour les protections.

Bien que dans la très grande majorité des cas, le simple fait d'utiliser un système de transmission différentiel soit amplement suffisant pour protéger les informations qui circulent dans une paire torsadée, il existe une norme décrivant la protection apportée à une ligne. Ce classement se fait par indice de protection.

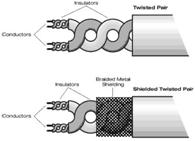

Les paires torsadées UTP n'ont aucune protection particulière, elles sont donc théoriquement plus sensibles que les autres aux perturbations.

En FTP, un écran en aluminium (en général non connecté à la masse) viens ajouter un écran vis à vis des parasites extérieurs, c'est en général une solution intermédiaire entre le UTP et le S-FTP.

En S-FTP (parfois appelé STP pour Shielded Twisted Pair), en plus de l'écran des FTP, on ajoute une tresse reliée à la masse qui joue le rôle de cage de Faraday.

Enfin S-STP est le nec plus ultra des liaisons en paire torsadée, chaque paire est individuellement blindée et l'ensemble est blindé lui aussi. Ces lignes de transmission sont virtuellement parfaitement isolées de tous les parasitages, précisons qu'elles coûtent horriblement cher…

Pour toutes les paires torsadées de type UTP, FTP ou S-FTP, il existe une forme sournoise de parasitage, la diaphonie, c'est à dire l'effet d'une paire sur une autre. Les paires torsadées disposent donc, en outre de leur protection, d'une autre astuce leur permettant de réduire l'effet de la diaphonie : la fréquence de torsadage des paires.

Dans une liaison à 2 paires, les paires 1 et 2 sont torsadées à des fréquence différentes (en général il y a un facteur 2). Dans une liaison à 4 paires, les paires 1 et 3 sont de fréquences identiques, de même que les paires 2 et 4, mais ces 2 fréquences sont différentes.

En général, les constructeurs fournissent des tableaux récapitulant les caractéristiques de leurs liaisons.

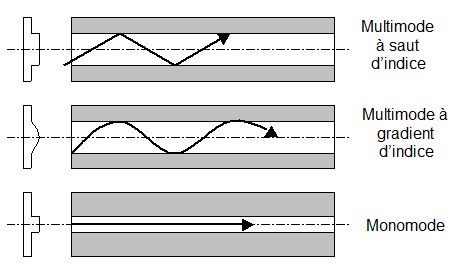

Les fibres optiques.Il existe 2 grands types de fibres optiques, les fibres monomodes, où l'onde lumineuse circule dans le cœur de la fibre, et les fibres multimodes (à saut ou à gradient d'indice), où l'onde se réfléchie sur les parois de la fibre.

Les fibres optiques sont apparues au début des années 60, mais ce n'est qu'au cours des années 70 qu'elles sont entrées dans le domaine des Réseaux, grâce à une meilleure maîtrise du silicium et de ses dopants qui a permis d'obtenir des atténuations de l'ordre de 20dB/Km (au lieu de 1000dB/Km à l'origine).

Avec l'apparition dans les années 80 des fibres monomodes, l'atténuation dans les lignes fut portée à 2dB/Km. De nos jours, les fibres monomodes offrent des atténuations de 0,2 à 0,3dB/Km.

On considère que les fibres optiques à saut d'indice (quasiment abandonnées de nos jours) offrent des débits de l'ordre de 50 Mbits/s, tandis que celles à gradient d'indice permettent d'atteindre 1Gbits/s. Les fibres monomodes quand à elle d'atteindre des débits de 40Gbits/s sur des distance allant de 3Km pour les fibres monomode standard (G 652) jusqu'à 25Km pour les fibres "True Wave" (G 655).

Les fibres optiques travaillent dans le proche infrarouge (de 800 à 1600 nm de longueur d'onde). Elles sont réalisées en oxyde de silicium (SiO2) avec une très faible densité d'ions OH- (ces ions ayant la fâcheuse tendance à absorber le rayonnement en proche infrarouge). On dope en suite le cœur de la fibre à l'aide de Germanium ou de phosphore, ce qui permet d'augmenter légèrement l'indice du cœur. On dope aussi la gaine à l'aide de bore ou de fluor pour diminuer légèrement son indice.

Le cœur d'une fibre optique a un indice (n1) d'environ 1,5 pour un diamètre de l'ordre de 200µm pour les fibres à saut d'indice, de 62,5µm pour les fibres à gradient d'indice et de 10µm pour les fibres monomodes.

La gaine elle

à un indice (n2) très proche de celui du cœur (

Le tout est enrobé d'une enveloppe en acrylique qui assure l'absorption des chocs mécaniques. C'est la fibre optique seule qui donne à la ligne de transmission ses propriétés mécaniques longitudinale, l'enveloppe en plastique ne servant qu'à la protéger contre le cisaillement. En théorie, une fibre de 29mm de diamètre devrait supporter le poids de 216 éléphants (1300 tonnes)

Les fibres optiques ne sont toutefois pas exemptes de défauts, même si elles sont parfaitement immunes aux perturbations électromagnétiques, elles ont tendance à diffuser la lumière, c'est à dire à créer des tâches floues, de même, elles ne propagent pas toutes les longueurs d'onde à la même vitesse, ce qui tend à déformer les signaux transmis. Enfin leur atténuation naturelle limite les distances de transmission. Les éléments de la couche physique.

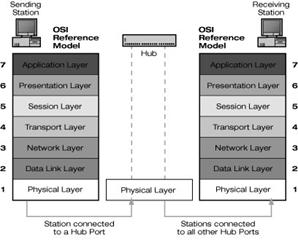

L'autre élément fondamental de la couche 1 qui permet les interconnexions sans analyse des protocoles est le HUB.

Toutes les illustration de cette page sont issues des cours en ligne de Intel

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||